※写真はイメージです。

こんにちは、kcarです。ジムニーカスタムの中でも定番のオーバーフェンダーですが、「9mmなら車検OK」という話をよく聞きますよね。でも、「本当に大丈夫なの?」「軽自動車の幅を超えちゃうんじゃない?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

確かに、多くのショップで「車検対応」として販売されている9mmオーバーフェンダー。しかし、その根拠となるルールには少し複雑な部分があり、100%安心とは言い切れない「グレーゾーン」が存在するのも事実です。知らずに取り付けて車検で指摘されたり、ディーラーに入庫拒否されたりするのは避けたいところです。

9mmフェンダーって、結局車検に通るの?軽規格超えちゃうけど大丈夫?

kcarの結論としては、継続検査なら通る可能性が高いけど、グレーゾーン。その理由と注意点を詳しく解説します

- ジムニー9mmオーバーフェンダーが車検でどう扱われるかの結論

- なぜグレーゾーンと言われるのか、その法的根拠と矛盾点

- 車検の合否を分ける判断基準と、ディーラー・ユーザー車検の違い

- 安心して9mmオーバーフェンダーを楽しむための注意点と対策

ジムニー9mmオーバーフェンダー車検の結論|通る?通らない?

※写真はイメージです。

ジムニーに片側9mmのオーバーフェンダーを取り付けた際の車検適合性について、まずは結論からお伝えします。

継続検査なら構造変更なしで通る可能性が高い

最も気になる「車検に通るのか?」という点ですが、多くの場合、継続検査(通常の車検)であれば、構造変更の手続きなしで合格する可能性が高いです。

これは後述する「軽微な変更」というルールに基づいて、「片側10mm未満(つまり9mmや9.9mm)の拡幅であれば、構造変更は不要」と解釈されることが一般的だからです。実際に、多くのジムニーユーザーが9mmオーバーフェンダーを装着したまま、ユーザー車検や民間の車検場で検査を通過しているという報告が見られます。

ただし100%ではないグレーゾーンの実態

しかし、「可能性が高い」という表現を使ったのには理由があります。残念ながら、100%確実に通るとは断言できないのが現状なのです。

なぜなら、9mmオーバーフェンダーの扱いは、法律の解釈や運用において曖昧な部分、いわゆる「グレーゾーン」に位置付けられるためです。検査を行う検査官の判断や、車検を依頼する場所(ディーラーなのか、軽自動車検査協会なのか)によって見解が分かれることがあります。

じゃあ、結局どっちなの?安心して付けられないってこと?

そういうわけではありません。グレーゾーンである理由と、どんな点に注意すればリスクを減らせるかを理解することが重要です。

これから詳しく説明しますね。

JB64とJB23での違いは基本的にない

この9mmオーバーフェンダーに関する車検のルールやグレーゾーンの考え方は、現行のJB64ジムニーでも、先代のJB23ジムニーでも基本的に同じです。

ただし、元の車幅がモデルによってわずかに異なる場合があります。例えばJB64の全幅は1475mmですが、JB23はモデルやグレードによって1475mmぎりぎりではない場合もあります。それでも、片側9mm(合計18mm)を追加すれば、多くの場合は軽自動車の規格である1480mmを超過することになります。ルールの適用自体に違いはありません。

なぜ車検対応と謳われるのか

多くのパーツメーカーが「9mmオーバーフェンダー=車検対応」として販売しているのは、主に「継続検査」において「軽微な変更」の範囲内である、という点を根拠にしているからです。

製品の説明書や注意書きをよく見ると、「継続検査対応」や「指定部品の範囲内」といった記述があることが多いはずです。これは、新規検査などでは基準が異なることを示唆しています。メーカー側も、このグレーゾーンを認識した上で、継続検査での合格実績を基に「車検対応」と表現している場合が多いのです。

結論として、9mmオーバーフェンダーは継続検査であれば通ることが多いものの、グレーゾーンゆえのリスクも存在する、と理解しておくことが大切です。

ジムニー9mmオーバーフェンダーが車検でグレーゾーンとされる理由

※写真はイメージです。

なぜ9mmオーバーフェンダーの車検適合性が「グレーゾーン」と言われるのでしょうか。その背景には、いくつかのルールとその解釈の矛盾点があります。

根拠1|国土交通省の「軽微な変更」ルール(±20mm)

まず、車検に通るとされる大きな根拠が、国土交通省の定める「構造装置の軽微な変更時の取扱い」に関するルールです。

これによると、「指定部品」を「溶接またはリベット以外の取り付け方法」で装着した場合、寸法変化が一定範囲内であれば構造変更検査が不要になります。車幅に関しては、軽自動車の場合「±2cm(20mm)以内」と定められています。

| 変更箇所 | 軽自動車の許容範囲 |

|---|---|

| 長さ | ±3cm |

| 幅 | ±2cm |

| 高さ | ±3cm |

| 車両重量 | ±50kg |

片側9mmのオーバーフェンダーは、両側で合計18mmの拡幅となり、この「±20mm以内」に収まります。そのため、「軽微な変更」とみなされ、構造変更が不要=車検対応とされるわけです。

矛盾点1|軽自動車規格(全幅1480mm)超過の問題

しかし、ここで大きな矛盾が生じます。ジムニーJB64の全幅は1475mmです。ここに両側で18mm幅が広がると、合計1493mmとなり、道路運送車両法で定められた軽自動車の規格「全幅1480mm以下」を明確に超えてしまいます。

先ほどの「軽微な変更」のルールにも、「軽微な変更となる自動車部品を装着した状態においても、道路運送車両の保安基準に適合していることが必要」という注意書きがあります。軽自動車規格を超えている状態が、果たして保安基準に適合していると言えるのか?ここが解釈の分かれる、グレーゾーンの核心部分です。

軽規格を超えてるのに、どうして「軽微な変更」ルールが適用されるの?

そこがまさに曖昧な点なのです。実運用上、継続検査では「±20mmルール」が優先的に解釈され、軽規格超過が見逃される(あるいは黙認される)ことが多い、というのが実情に近いでしょう

ユーザーの意見にも、この矛盾点を指摘する声があります。

各社から販売されている9mmオーバーフェンダーについてご質問です。

規定上、確かに軽微な変更として片側+10mm、全幅で20mmまでは申請が必要ないのはわかっているのですが、軽自動車の1480mm内に収まっていないといけないという部分を無視してしまっているのはどういうことでしょうか?

車検対応品として発売されている有名な会社もありますが、そもそもJB64Wの1475mm幅の車に対して18mm分増加して1493mmの時点で何をしても軽自動車として車検は通りません。

検査員によって見逃しがあるそうですが、基本的なルール上アウトなのは間違いないです。

矛盾点2|オーバーフェンダーは「指定部品」ではない?

さらに問題を複雑にするのが、「指定部品」の定義です。±20mmルールが適用されるのは、原則として「指定部品」を取り付けた場合です。

指定部品とは、取り付けによっても構造や機能への影響が少ないとされるパーツのことで、例としてエア・スポイラーや、装飾目的のフェンダートリム(フェンダーモール)などが挙げられます。

一方、オーバーフェンダーは、単なる装飾ではなく、はみ出したタイヤ(ハミタイ)を覆うという機能的な目的を持つため、「指定部品」ではなく「指定外部品」に該当するという解釈が有力です。

指定外部品の場合、本来±20mmルールは適用されず、少しでも寸法が変われば構造変更が必要になる、というのが厳密な考え方です。

それから、オーバーフェンダーは指定部品では無いためこの規定には当てはまらないので、車検は通らないです。

あなたの言う部品がオーバーフェンダーならば絶対に通らないので、構造変更が必要になり、小型登録しなければなりません。

フェンダーカバーであるなら、寸法以内であって、指定された取り付け方法なら継続検査に限って通ることになります。

このように、オーバーフェンダーが指定部品か否かという点でも解釈が分かれ、グレーゾーンを生む一因となっています。

フェンダーモール(指定部品)との扱いの違い

※写真はイメージです。

指定部品であるフェンダーモール(装飾目的の薄いゴムや樹脂のモール)であれば、たとえ装着によって軽自動車規格の1480mmを超えたとしても、片側9mm(合計18mm)以内であれば「軽微な変更」として継続検査で認められる可能性は高いです。

しかし、オーバーフェンダーは見た目も機能もフェンダーモールとは異なります。タイヤを覆う目的を持つため、指定部品と同じ扱いで良いのか、という点が議論の的になることがあります。検査官によっては、「これはフェンダーモールではなく、機能部品としてのオーバーフェンダーだ」と判断し、指定部品のルールを適用せず、軽規格超過を理由に不合格とする可能性も否定できません。

継続検査と新規検査・予備検査での基準の違い

このグレーゾーン問題において、最も重要なのが車検の種類の違いです。

- 継続検査(通常の車検): すでに登録されている車両に対して行われる検査です。実務上、「軽微な変更(±20mm)」のルールが比較的柔軟に適用され、9mmオーバーフェンダー(軽規格超過)でも合格することが多いです。

- 新規検査・予備検査: 新車登録時や、中古車を一時抹消してから再登録する際などに行われる検査です。車両の諸元(寸法など)を確定させるための検査であり、この時点での実測値が基準となります。そのため、全幅が1480mmを超えていれば、軽自動車としては登録できません。

つまり、「9mmオーバーフェンダーは車検対応」という情報の多くは、「継続検査に限っては通る可能性が高い」という意味合いで使われていると理解する必要があります。

このように、複数のルールとその解釈、検査の種類による基準の違いなどが絡み合い、ジムニーの9mmオーバーフェンダーは車検においてグレーゾーンな存在となっているのです。

ジムニー9mmオーバーフェンダー車検の判断基準と具体例

グレーゾーンである以上、ジムニーに9mmオーバーフェンダーを装着した際の車検の合否は、いくつかの要素によって左右されます。ここでは、主な判断基準と具体例を見ていきましょう。

| 判断基準 | 9mmオーバーフェンダーの扱い |

|---|---|

| 出幅サイズ | 片側9mm(合計18mm)以内が目安 |

| 取付方法 | ビス止め推奨 両面テープは検査官判断によるリスクあり |

| タイヤはみ出し | フェンダーからのはみ出しは不可 |

| 検査の種類 | 継続検査はOK 新規/予備検査はNGの可能性 |

| 検査場所 | ディーラーは厳しい 軽協会/ユーザー車検は比較的通りやすい |

| 検査官・地域差 | 解釈や裁量により判断が分かれる |

これらの基準が複合的に絡み合って、最終的な合否が決まります。

出幅サイズ|片側9mm(合計18mm)が境界線

まず大前提となるのが、オーバーフェンダーの出幅です。継続検査で構造変更を避けるためには、片側の出幅が10mm未満、つまり9mm(製品によっては9.9mmなど)であることが必須条件となります。

片側10mm以上の出幅があるオーバーフェンダーは、合計で20mm以上の拡幅となるため、「軽微な変更」の範囲を超えます。この場合は、軽自動車規格(1480mm)を超えているため、明確に構造変更(普通車登録)が必要となります。

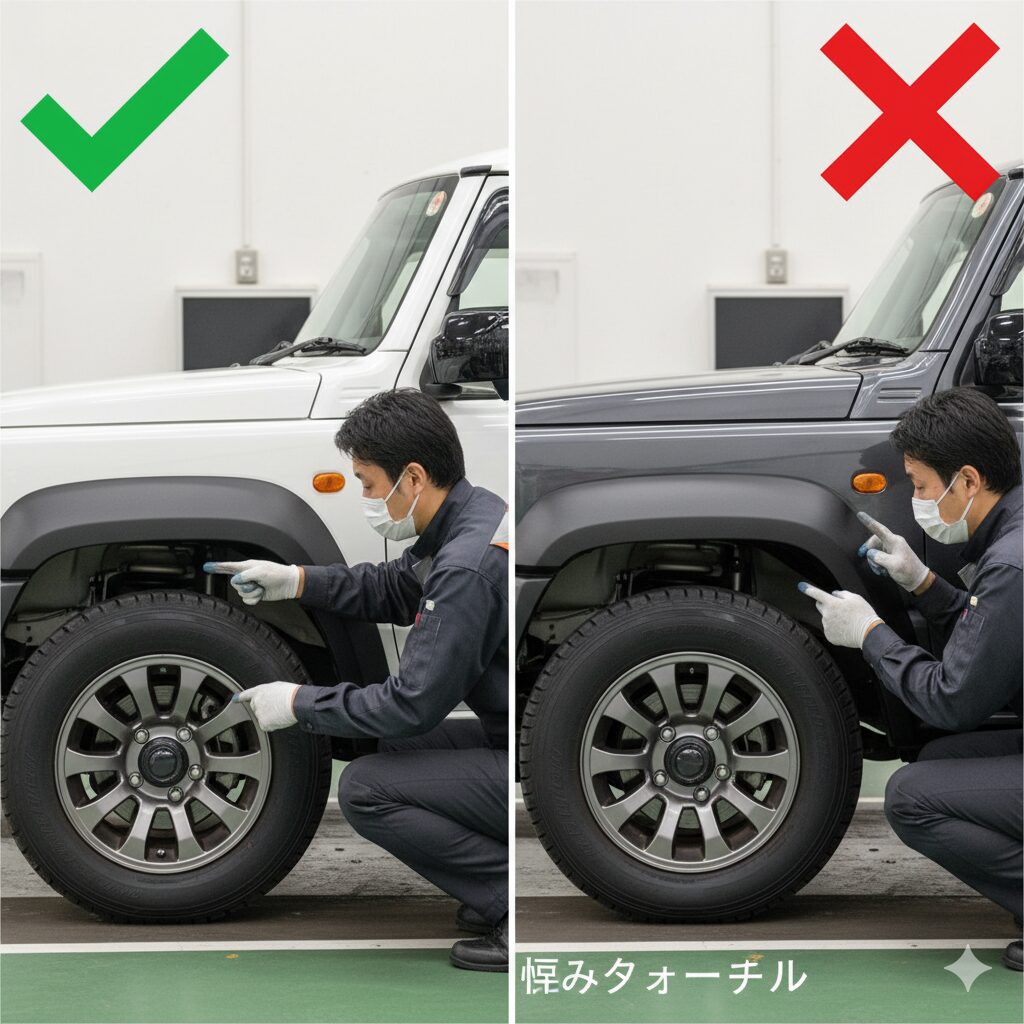

取り付け方法|両面テープ固定はNG?ビス止めが理想か

取り付け方法も重要な判断基準の一つです。「軽微な変更」ルールでは、「溶接またはリベット以外の取り付け方法」とされており、両面テープやビス止めは該当します。

しかし、検査官によっては、両面テープのみの固定を「容易に取り外しが可能であり、恒久的ではない」「ハミタイ隠しのために一時的に付けているのでは?」と判断し、不合格とするケースがあります。口コミでも、両面テープ固定のリスクを指摘する声が見られます。

オーバーフェンダーであるならリベットまたは溶接にて取り付けしないといけません。当然、構造変更の可能性もあります。オーバーフェンダーで無いならテープなどで取り付けは可能ですが、写真の物は多分ビス留されていないといけないと思います。9mm以内の話は指定部品での場合です。

一方で、「車体から容易に外れる恐れがない」と判断されれば、両面テープでも合格する場合もあります。より確実に車検を通過するためには、ビスやボルトなどを用いた「固定的」な取り付けが理想的と言えます。製品によっては、純正クリップ穴を利用して固定するタイプもあります。

両面テープだけで固定するタイプは、やっぱり車検に通らないの?

絶対にダメとは言えませんが、検査官によっては指摘されるリスクがあります。強力な外装用両面テープを使い、説明書通りにしっかりと圧着・固定することが重要です。

不安な場合はビス止めを追加するか、ビス止めタイプの製品を選ぶのが無難でしょう。

タイヤやホイールのはみ出し(ハミタイ)は絶対NG

オーバーフェンダーを装着する目的の一つに、ワイドなタイヤやホイールを装着することがありますが、注意が必要です。

オーバーフェンダーを取り付けたとしても、そのフェンダーからタイヤやホイールがはみ出している状態(ハミタイ)は、絶対に車検に通りません。オーバーフェンダーは、あくまで「タイヤを覆う」ためのものであり、フェンダー自体がタイヤをカバーしきれていない場合は保安基準不適合となります。

ちなみに、乗用車(5ナンバー)のジムニー(JB64やJB23など)では、タイヤのみがフェンダーから10mm未満であればはみ出しても良い、という保安基準の緩和がありますが、これはオーバーフェンダーとは別の話です。ホイールがはみ出していたり、10mm以上タイヤがはみ出したりする場合は、オーバーフェンダーで確実に覆う必要があります。

検査員による解釈と裁量の違い

最終的な判断は、現場の検査官に委ねられています。法律や通達の解釈は一通りではないため、検査官個人の知識や経験、考え方によって判断が異なる場合があります。

ある検査官は「9mmなら軽微な変更」と判断しても、別の検査官は「軽規格を超えているからNG」「指定部品ではないからNG」「両面テープは不適切」と判断する可能性があるのです。これがグレーゾーンの最も厄介な点です。

現状9mm でも車検の検査員や地域によって判断が異なります。 今はものすごくうるさくなってきていますので車検をとる所に聞いてみたほうが良いと思います。

地域や運輸支局による見解の違い

検査官個人の裁量だけでなく、地域や管轄の運輸支局(陸運局)によっても、特定の改造に対する見解や運用基準に差があると言われています。

ある地域では比較的緩やかに解釈されているカスタムが、別の地域では厳しくチェックされる、といったケースも存在します。引っ越しなどで車検を受ける場所が変わった場合に、以前は通ったカスタムが通らなくなる、という話も聞かれます。

検査員、陸運支局によっても解釈の違いで、車検アウトという所もありますね。

ユーザー車検(軽自動車検査協会)での実態

一般的に、軽自動車検査協会に自分で車両を持ち込むユーザー車検は、ディーラー車検に比べると、グレーゾーンのカスタムに対して比較的寛容であると言われています。

もちろん保安基準を満たしていることが前提ですが、9mmオーバーフェンダーのような解釈の分かれる部分については、取り付け状態に問題がなく、ハミタイなどがなければ、そのまま合格するケースが多いようです。

23ですが 軽自動車協会よりもデイラーほうが厳しいですね ユーザー車検はいまは流れ作業で適当になりってきますから 9ミリ以上でも見た目に違和感がなければ通りそうな気もしますよ ユーザー車検では申告はしていませんが 何年も指摘されずにとおっています

ただし、「流れ作業で適当」というのは語弊があり、あくまで検査官が保安基準に基づいて判断した結果です。安易に「ユーザー車検なら何でも通る」と考えるのは危険です。

ディーラー車検での厳しい現実と入庫拒否のリスク

ディーラーは、メーカーの看板を背負っているため、コンプライアンス(法令遵守)を重視します。そのため、グレーゾーンのカスタムに対しては、非常に厳しい姿勢を取ることが一般的です。

9mmオーバーフェンダーについても、軽自動車規格を超えているという事実を重く見て、車検を受け付けない、あるいは入庫自体を拒否するディーラーが多いのが実情です。

ディーラーでは絶対やってくれませんよ!

グレーゾーンなのはディーラーは嫌がると思いますね

ディーラーや修理工場は時間かけてやってられないので、面倒なのはお断りしますと言うスタイルですし、店に対するイメージってのもあって不正で無くても改造車は入れたく無いのが本音。回りから見れば不正も合法も見分けられない。

いつも整備を依頼しているディーラーで車検も受ける予定の方は、9mmオーバーフェンダーの取り付けについて、事前に相談しておくことを強く推奨します。

これらの判断基準と具体例を理解することで、ご自身のジムニーの状況や車検の受け方に合わせて、より適切な判断ができるようになるでしょう。

ジムニー9mmオーバーフェンダー車検の注意点と対策

これまで見てきたように、ジムニーの9mmオーバーフェンダーは車検においてグレーゾーンです。ここでは、安心してカスタムを楽しむための注意点と、具体的な対策について解説します。

車検に通らない・捕まる可能性もゼロではない

まず認識しておくべきは、継続検査で通る可能性が高いとはいえ、不合格になるリスクや、公道走行中に整備不良として指摘される(捕まる)リスクもゼロではないということです。

特に、取り付け方が不十分であったり、タイヤがはみ出していたりする場合は、明確な保安基準違反となります。また、運悪く厳しい検査官や警察官に当たれば、9mm以内であっても軽規格超過や指定外部品であることを理由に、指摘を受ける可能性はあります。違反となれば、「整備命令書」が交付され、改善するまで公道を走行できなくなることもあります。

取り付け状態の確認|ガタつきや浮きがないか

車検の合否や安全な走行のためにも、オーバーフェンダーの取り付け状態を常に良好に保つことが重要です。

特に両面テープで固定している場合は、定期的に浮きや剥がれがないかを確認しましょう。洗車時などにチェックする習慣をつけると良いです。もしガタつきなどが見られる場合は、速やかに補修するか、取り付け方法を見直す必要があります。走行中に脱落すると、重大な事故につながる恐れもあります。

事前に車検を受ける場所へ相談する重要性

最も確実な対策は、車検を依頼する予定のディーラー、整備工場、あるいは軽自動車検査協会に、事前に相談することです。

「こういう仕様の9mmオーバーフェンダーを取り付けたい(または取り付けた)のですが、車検は通りますか?」と具体的に確認しましょう。その際に、製品の資料や取り付け方法がわかるものがあると、より正確な判断を仰ぎやすいです。場所によっては、「この取り付け方法ならOK」「両面テープだけではNG」といった、具体的なアドバイスをもらえることもあります。

ディーラーに聞いたら曖昧な返事だったんだけど、どうすればいい?

ディーラーがグレーゾーンを嫌うのは仕方ない面もあります。その場合は、ユーザー車検を検討するか、ジムニーカスタムの実績が豊富な整備工場やカスタムショップに相談してみるのが良いでしょう。

地域の軽自動車検査協会に直接問い合わせてみるのも一つの手です。

JB64/JB23用9mmオーバーフェンダーの製品例紹介

※写真はイメージです。

市場には、JB64やJB23ジムニー向けに、車検対応(継続検査)を謳う9mm(または9.9mmなど10mm未満)のオーバーフェンダーが多数販売されています。代表的なメーカーと製品の特徴をいくつか紹介します。

ショウワガレージ製品の場合

ジムニーパーツで人気のショウワガレージからは、「AES 9mmワイドフェンダー」などが販売されています。

- 材質: ABS樹脂

- 特徴: 純正のプレスラインに合わせた自然なデザイン。表面はシボ加工済みで未塗装での装着が可能。フィッティング精度も高いと評判です。

- 取り付け: 両面テープ

JAOS製品の場合

オフロード系のパーツで有名なJAOSからは、「JAOS フェンダーガーニッシュ type-X」などがラインナップされています。

- 材質: ABS樹脂(type-X 未塗装品、マットブラック塗装品)またはFRP製のものも過去にはありました。

- 特徴: ダミーボルトが特徴的なワイルドなデザイン。type-Xは出幅約8mmとされています。

- 取り付け: 両面テープと一部純正クリップ、製品によっては穴あけ加工が必要な場合あり。

RIVAI OFFROAD製品の場合

比較的新しいブランドですが、ジムニー専用パーツを手がけるRIVAI OFFROADからも9.9mm幅のオーバーフェンダーが販売されています。

- 材質: ABS樹脂

- 特徴: 片側9.9mmと、規定ぎりぎりのワイド設計。艶消しのシボ仕上げ。ダミーピアス付きのデザインもあります。比較的手頃な価格帯も魅力です。

- 取り付け: 両面テープ(純正クリップ対応を謳う製品もあり)

この他にも、シルクロード、アウトクラスカーズ、カースタイル、モーターファーム、ガレージベリーなど、多くのメーカーから様々なデザイン・材質の9mmオーバーフェンダーが販売されています。

ABS樹脂製とFRP製の違い

材質選びもポイントです。

- ABS樹脂: 純正バンパーにも使われる素材で、柔軟性があり衝撃に強く割れにくいのが利点です。フィッティング精度も高い製品が多く、シボ加工済みで未塗装で装着できる手軽さも魅力です。紫外線による白化が経年劣化として挙げられますが、コーティングで対策可能です。

- FRP (繊維強化プラスチック): 軽量で剛性が高いのが特徴で、デザインの自由度が高い素材です。ただし、衝撃にはやや弱く、割れやヒビが入ることがあります。基本的には塗装が必要となり、塗装費用も別途かかります。

どちらが良いかは、デザインの好み、予算、塗装の有無などで選ぶと良いでしょう。

自作オーバーフェンダーは車検対応可能か

自作のオーバーフェンダーでも、保安基準を満たしていれば車検に通る可能性はあります。

ただし、以下の点がより厳しくチェックされる傾向にあります。

- 全幅の増加が出幅9mm(合計18mm)以内に収まっていること。

- 取り付けが確実で、脱落の恐れがないこと(ビス止めなどが望ましい)。

- 角が鋭利でなく、歩行者保護の観点から安全であること。

- 素材が適切であること。

寸法や取り付け強度などを証明する必要があり、市販品に比べてハードルは高くなります。工作精度や仕上がりも重要です。

これらの注意点と対策を踏まえ、ご自身の状況に合った方法で、安全にジムニーのオーバーフェンダーカスタムを楽しんでください。

9mmを超えるオーバーフェンダーを装着する場合

※写真はイメージです。

もし、片側9mmを超える、よりワイドなオーバーフェンダーをジムニーに装着したい場合は、明確なルールが適用されます。

構造変更(公認)の手続きが必須

片側の出幅が10mm以上(両側合計で20mm以上)になるオーバーフェンダーを装着する場合は、「軽微な変更」の範囲を超えるため、構造変更検査(通称「公認」)の手続きが必須となります。

構造変更検査とは、車両の寸法や重量などが保安基準の範囲内で変更されたことを、運輸支局(陸運局)で検査を受け、自動車検査証(車検証)の記載内容を正式に変更する手続きのことです。この手続きを経ずに公道を走行すると、不正改造となります。

軽自動車から普通車への登録変更

ジムニー(JB64やJB23など)に片側10mm以上のオーバーフェンダーを装着して構造変更を行う場合、全幅が軽自動車の規格である1480mmを超えることになります。

その結果、車両の区分が「軽自動車」から「小型乗用車(5ナンバー)」または「普通乗用車(3ナンバー)」へと変更されます。いわゆる普通車登録となるわけです。普通車登録になると、税金(自動車税、重量税)や保険料が軽自動車よりも高くなる、高速道路料金が普通車区分になるなどのデメリットが生じます。

構造変更にかかる費用目安

構造変更の手続きには費用がかかります。

- 自分で手続きする場合: 申請書類の費用や検査手数料などで、数千円程度(2,000円~5,000円程度)です。ただし、書類作成や運輸支局での手続きなど、手間と時間がかかります。

- 業者に依頼する場合: 書類作成代行、運輸支局への持ち込み、検査代行などの費用がかかり、一般的に2万円~5万円程度が目安となります。これに加えて、検査に必要な調整(トレッド計測、光軸調整など)の費用が別途発生することもあります。

- 車検と同時に行う場合: 車検のタイミングで構造変更も同時に行うことも可能です。その場合、通常の車検費用に加えて構造変更の費用が上乗せされ、合計で7万円~10万円程度になることもあります。

費用は車両の状態や依頼する業者によって異なりますので、事前に見積もりを取ることが重要です。

車検のたびに外すのは現実的か

構造変更の手間や普通車登録のデメリットを避けるために、「車検の時だけオーバーフェンダーを外す」という方法を考える方もいるかもしれません。

しかし、この方法は推奨できません。まず、取り外し・再取り付けの手間が毎回かかります。特にビス止めなどの場合、作業は簡単ではありません。さらに重要なのは、車検に通らない状態(=保安基準に適合しない状態)で公道を走行していることになり、これは不正改造にあたります。万が一、事故を起こした場合などに、保険金の支払いに影響が出る可能性も否定できません。

車検の時だけ外すのは、やっぱりダメなんですね…

そうですね。手間もかかりますし、何より安全面や法律の観点から問題があります。

合法的に乗りたいのであれば、9mm以内にとどめるか、潔く構造変更(普通車登録)をするかのどちらかを選択するのが賢明です。

9mmを超えるオーバーフェンダーを選ぶ際は、見た目の迫力だけでなく、構造変更の手続きや普通車登録に伴う維持費の変化なども考慮して、慎重に判断する必要があります。

ジムニー9mmオーバーフェンダー車検の総括

ジムニーの9mmオーバーフェンダーと車検の関係について、様々な角度から解説してきました。最後に、重要なポイントをまとめます。

グレーゾーンを理解しリスクを把握する

ジムニーの片側9mmオーバーフェンダーは、継続検査においては「軽微な変更」として扱われ、構造変更なしで車検に通る可能性が高いです。しかし、軽自動車規格(全幅1480mm)を超過すること、指定部品ではない可能性などから、法規の解釈や運用におけるグレーゾーンに存在します。

このグレーゾーンを理解し、検査官の判断やディーラーの方針によっては不合格や入庫拒否となるリスクがあることを認識しておくことが重要です。

安心なのは9mm以内かつ確実な取り付け

グレーゾーンのリスクを最小限に抑え、安心してジムニーのカスタムを楽しむためには、以下の点が重要になります。

- 出幅: 必ず片側9mm(合計18mm)以内、できれば製品精度も考慮して余裕を持たせる。

- 取り付け: 両面テープだけでなく、ビス止めやクリップ止めなどを併用し、確実に固定する。

- タイヤのはみ出し: オーバーフェンダーからタイヤやホイールがはみ出さないようにする。

これらの条件を満たすことで、継続検査での合格率は高まります。

不安なら専門ショップへの相談

それでも不安が残る場合や、ご自身のジムニーのカスタム状況(リフトアップなど他の改造との兼ね合い)で判断が難しい場合は、ジムニーのカスタムや車検に詳しい専門ショップに相談するのが最善の方法です。

経験豊富なショップであれば、法規の解釈や地域の検査場の傾向などを踏まえ、適切なアドバイスや取り付け作業を行ってくれます。

ジムニーのオーバーフェンダーカスタムは、車の印象を大きく変える魅力的なものです。ルールとリスクを正しく理解し、安全かつ合法的な方法で、あなただけのジムニーライフを楽しんでください。

よくある質問

- Qジムニーの9mmオーバーフェンダーとフェンダーモールでは車検の扱いが異なりますか

- A

はい、目的と法的な分類が異なるため、車検での解釈が変わることがあります。

フェンダーモールは主に装飾目的とされる「指定部品」に分類されることが多いです。

一方、オーバーフェンダーはタイヤのはみ出し(ハミタイ)を防ぐ機能部品とみなされ、「指定外部品」とされる場合があります。

「指定部品」の方が、「軽微な変更」ルールの適用を受けやすい傾向にあります。

- Q9mmオーバーフェンダーを取り付ける両面テープの厚みも車検の幅測定に含まれますか

- A

厳密には車両の最も外側になる部分で測定されるため、両面テープの厚みも含まれます。

しかし、テープの厚み自体が数ミリ程度であれば、それが直接的な不合格の原因になることは少ないです。

重要なのは、オーバーフェンダー本体の出幅が片側9mm(合計18mm)以内であることと、剥がれや浮きがないよう確実に固定されていることです。

- Q一度ジムニーに9mmオーバーフェンダーを付けて車検に通れば、次回以降も必ず通りますか

- A

必ず通るとは限りません。

9mmオーバーフェンダーの扱いはグレーゾーンであり、検査官の判断や、その時の検査場の運用方針によって結果が変わる可能性があります。

また、時間が経つにつれて取り付け状態が悪化(浮きや剥がれ)すれば、当然不合格になります。

車検ごとに保安基準を満たしているか確認が必要です。

- Q車検に通りやすいとされる特定の9mmオーバーフェンダーメーカーはありますか

- A

特定のメーカーの製品が特別に通りやすい、ということはありません。

ショウワガレージ、JAOS、RIVAI OFFROADなど多くのメーカーからジムニー用9mmオーバーフェンダーが販売されていますが、重要なのはどのメーカーかということよりも、「製品の出幅が正確に片側9mm以内に収まっているか」「取り付け説明書に従って確実に固定されているか」「装着状態でタイヤやホイールがはみ出していないか」という点です。

- Q9mmオーバーフェンダーを付けたジムニーが警察に止められた場合、整備不良になりますか

- A

その可能性は否定できません。

9mmオーバーフェンダー装着により軽自動車規格(全幅1480mm)を超えている状態は、厳密には保安基準不適合と解釈される余地があります。

警察官によっては、これを整備不良と判断する場合があります。

特に、取り付けが不十分でガタついていたり、タイヤがフェンダーからわずかでもはみ出していたりすると、指摘されるリスクは高まります。

- Q9mmオーバーフェンダーを使って、保安基準で許容される10mm未満のタイヤのはみ出し(ハミタイ)をカバーすれば車検に通りますか

- A

はい、そのためのオーバーフェンダーですので問題ありません。

乗用登録のジムニー(JB64やJB23など)は、タイヤのみであれば片側10mm未満のはみ出しは許容されています。

その許容範囲内のはみ出しを、9mmオーバーフェンダーできちんと覆っていれば、保安基準に適合します。

ただし、ホイール自体がはみ出している場合は、10mm未満であっても車検には通りません。

- Q念のため、9mmではなく8mmなどの少し狭いオーバーフェンダーを選ぶ方が車検では有利ですか

- A

9mmでも基準内ではありますが、より安心感を求めるなら8mmなどを選ぶのも一つの考え方です。

軽自動車規格からの超過幅が小さくなるため、検査官への心証が多少良くなる可能性はあります。

ただし、本来の目的であるハミタイ対策として必要な幅があるか、デザインの好みなども考慮して選ぶことが大切です。

- Qジムニーに装着した9mmオーバーフェンダーの幅を証明する書類は、車検時に役立ちますか

- A

メーカーが発行している製品仕様書や取付説明書などで、出幅が9mm以内であることが明記されていれば、検査官への説明資料として役立つ場合があります。

ただし、車検は現車での実測と検査官の判断が基本となるため、書類だけで合格が保証されるわけではありません。

この記事のまとめ

ジムニーの9mmオーバーフェンダーと車検の関係について解説しました。結論としては、継続検査であれば構造変更なしで通る可能性が高いものの、軽自動車規格を超える点や指定部品の解釈など、100%確実とは言えないグレーゾーンが存在するのが実情です。

- 片側9mm(合計18mm)以内なら継続検査で「軽微な変更」として扱われることが多い

- JB64などは全幅1480mmの軽規格を超えるため矛盾が生じグレーゾーンとなる

- 取り付け方法(両面テープ固定のリスク)やタイヤのはみ出し(ハミタイ)は厳しく見られる

- ディーラー車検は厳しく、検査官や地域によっても判断が分かれるリスクがある

9mmオーバーフェンダーを取り付ける際は、グレーゾーンのリスクを理解した上で、出幅や取り付け方法に注意し、事前に車検を受ける場所に相談することをおすすめします。